Староверы: обычаи и традиции

Содержание:

- После реформы

- Первые шаги к трагедии

- Налог на веру

- Кто придумал квас?

- Сколько в России староверов сегодня

- Факт 4

- Старая и новая вера

- Обычаи и традиции староверов

- Как стал священником

- Церковный раскол

- Течения и виды старообрядчества

- Из Бразилии в Туруханск

- Староверы или старообрядцы?

- «Что там происходит, знают только посвященные»

- Количество староверов

- В ритме времени

- Основные отличия при богослужении

- Об интересе к старообрядчеству

- О работе над проектом

После реформы

Всех, кто не следовал новым инструкциям и продолжал

креститься двумя перстами (этот момент стал ключевым в споре), предали анафеме и назвали раскольниками

и еретиками на созванном Никоном Соборе в 1656 году. Собор признал необходимость

корректирования богослужебных книг и в 1666 году аложил анафему на старые книги

и обряды.

Клятва — обязательство старообрядца об отречении от старообрядчества 1828 года Новгородская губерния. «Я нижеподписавшийся даю сие обязательство приходскому священнику Иоанну Пит-Горскому в том, что отныне оставляю все заблуждения старообрядческой секты, в которой по сие время находился. И клятвенно обязуюсь не нарушать. Хранить все догматы истинной христианской веры и в оной воспитывать детей своих. Если только Бог благословит меня. Января 28 дня 1828 года. К сему обязательству 2-ой поселенной роты хозяин Федор Дорофеев руку приложил». Взято из ГАНО

Клятва — обязательство старообрядца об отречении от старообрядчества 1828 года Новгородская губерния. «Я нижеподписавшийся даю сие обязательство приходскому священнику Иоанну Пит-Горскому в том, что отныне оставляю все заблуждения старообрядческой секты, в которой по сие время находился. И клятвенно обязуюсь не нарушать. Хранить все догматы истинной христианской веры и в оной воспитывать детей своих. Если только Бог благословит меня. Января 28 дня 1828 года. К сему обязательству 2-ой поселенной роты хозяин Федор Дорофеев руку приложил». Взято из ГАНО

Однако, появилось целое движение недовольных новыми

правилами священнослужителей: протопоп Аввакум Петров, Логгин Муромский и ряд

других. Целыми монастырями уходили в отказ от новых традиций: Соловецкий

монастырь в полном составе в 1667 году отказался признавать принятые правила,

было множество других монастырей и монахов. Подобные отказы жестко подавлялись

армией, монахов под пытками заставляли отказаться от староверия, их казнили или

отправляли в заключение или в ссылки.

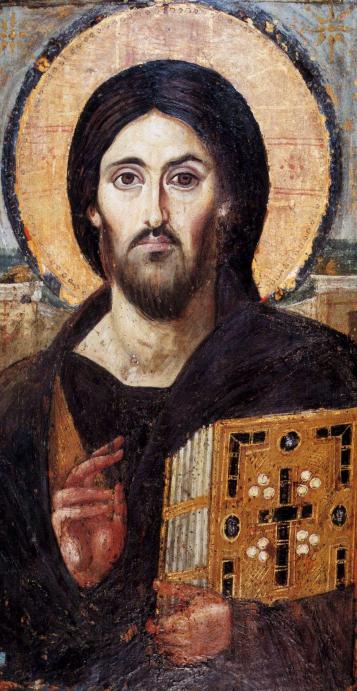

Новые иконы писались по новым правилам – святые изображались

с троеперстным знамением, что возмущало приверженцев дореформенной традиции,

они не признавали этих святых.

Тех, кто отрицал новую церковную традицию официально

начали преследовать. Сами себя раскольники называли «древнеправославные христиане», а затем «истинная православная

церковь» или «староверы». Лишь к

концу 19 века среди них прижилось название «старообрядцы» и термин «старообрядчество».

Первые шаги к трагедии

Смерть всех его детей была тяжелым ударом. Тем не менее в этом событии он увидел божественный символ. Никон отправил жену в монастырь и сам посвятил свою жизнь служению Всевышнему.

Как только он освоил новый титул, не замедлили реформы. На протяжении всей христианской истории русских земель духовенство держало ориентир на Византийскую церковь. В середине 1600 годов каноны русского православия очень сильно отличались от греческих. Это привело к различным методам проведений церемоний и обычаев в ритуалах. Никон всеми возможными способами пытался исправить отличия.

Сначала традиции русских и византийских храмов были идентичными, но через определенный период времени обряды вторых изменились. Большинство особенностей были приобретены после падения Константинополя.

Условия изменения обычаев на русских землях были жесткие. Книги с укоренившимися ритуалами публично жгли, а тех, кто придерживался старых законов, назвали еретиками.

Налог на веру

Церковная реформа патриарха Никона (1650-1660-е), вдохновленного идеей «Москва — Третий Рим», заключалась в изменении и унификации богослужебных текстов и обрядов по греческим образцам. Внедрение нового вероучения проводилось одновременно духовной и светской властью — да с такой бескомпромиссной резкостью, которая не могла не привести к его массовому неприятию. Соловецкое восстание, бунт Степана Разина, Хованщина: раскол обернулся самой настоящей религиозной войной.

Итоги ее заметно отличались от европейского противостояния католиков и протестантов — если сторонники и противники Реформации пришли наконец к примирительному принципу cuius regio, eius religio («чья страна, того и вера») и отделились друг от друга государственными границами, то победители-никониане и побежденные раскольники остались делить одну страну.

Будучи преданы анафеме и оказавшись вне закона, раскольники либо активно переселялись на окраины тогдашней России и в соседние государства (земли Речи Посполитой, страны Балтии, территории Балканского полуострова, подвластные Османской империи), либо скрывали свое вероисповедание.

Легализация раскола началась при Петре I, выпустившем 8 февраля 1716 года указ о переписи старообрядцев и установлении для них двойного налогообложения. Спустя 10 лет вышел еще один законодательный акт, касавшийся тех, кто впервые пожелает обратиться к старообрядчеству: раскольников-неофитов ждал уже четверной подушный оклад. Неудивительно, что староверами в те годы признала себя лишь 191 тыс. человек — менее 2 % населения. Объяснимо и то, что к 1753 году официальное число приверженцев старой веры сократилось до 37 тыс. — в эти годы властями была разработана целая система наказаний, штрафов, ссылок и имущественных конфискаций за распространение раскола: под ее действие попадали даже священнослужители, которые не выявляли тайных староверов.

Однако если в одних частях страны специальная Раскольничья контора исправно карала и штрафовала, а местные купцы пытались наладить собственный бизнес по выявлению нарушителей, то в других «скрытые» раскольники смело расхаживали при бородах и в русском платье. Как писал публицист екатерининской эпохи князь Михаил Щербатов, «между подлого народа эта ересь так распространилась, что нет почти ни города, ни знатного селения, где бы кого из раскольников не было» и даже «целые города… этим ядом заражены».

Только при Екатерине II, крайне критически оценивавшей никоновские реформы, раскольники получили разрешение носить традиционный костюм и, что куда важнее, записываться в купеческое сословие, свидетельствовать в суде и избираться на общественные должности. Она же в 1782 году отменила петровский двойной оклад. Эти шаги стали продолжением мер, ранее предпринятых Елизаветой I и Петром III: оба правителя выпустили ряд указов, которые гарантировали беглым староверам право свободно вернуться в Россию, — притом каждый следующий документ сулил возвращенцам все больше поощрений.

Разумеется, новая политика была продиктована чисто экономическими интересами: власти стремились всех переписать, расширить круг налогоплательщиков и вовлечь как можно больше народа в торгово-мануфактурные отношения, «когда беглецы в империю выйдут и подушные деньги в казну платить станут, нежели за границею».

Верующие читают молитвенник на крыльце старообрядческой домовой молельни. 1897 год

Кто придумал квас?

Когда главный холодный русский напиток появился в России неизвестно. Возможно, его придумали даже не русские. Что-то, напоминающее квас, готовили в Древней Греции и в Древнем Египте. В V веке до н. э. Геродот рассказывал о напитке под названием «зифос»: его делали путем замачивания хлебных корок, в результате брожения получалось нечто похожее на квас.

«Квасник» — Владимир Маковский

По всей видимости, квас готовили везде, но из-за сочетания нескольких факторов — всегда доступное сырье, плюс погодные условия — прижился он именно здесь. Первое письменное упоминания его относят к летописи 996 года: новообращенных христиан по указу князя Владимира угощали «пищей, медом и квасом». Со временем, в других государствах напитки подобного рода во что-то эволюционировали (например, в пиво), а квас так и остался русским «изобретением». Но «национализация» кваса начала все самое интересное.

Сколько в России староверов сегодня

Согласно официальным данным в стране проживает около четырехсот тысяч староверов всех течений и обрядов. Однако ученые спорят с этими цифрами. По их мнению, даже в СССР более двух миллионов человек причисляли себя к старообрядцам, а если учитывать количество людей, крещенных в этой вере, то можно насчитать и все три миллиона человек. Кстати, сами староверы согласны с этой цифрой.

Политика по отношению к старообрядцам менялась от власти к власти. От полного запрещения всяческой деятельности до разрешения строить церкви без знаков отличия.

Подобные качели поддерживали интерес к староверию. Многие купцы-миллионщики вышли из этой среды.

В начале 20 века хранители старой веры наконец смогли легализоваться благодаря вышедшему в 1905 году указу «Об укреплении начал веротерпимости». Следующее за этим десятилетие было расцветом старообрядческой традиции.

В частности, в это время возводилось множество храмов, издавались печатные материалы, как грибы возникали культурно-просветительские общества. Представителей староверов можно было встретить в органах власти, например, в Государственной Думе.

Но после революции 1917 года гайки закручиваются вновь. К концу тридцатых годов двадцатого века закрываются последние храмы.

Сегодня в России легально присутствуют четыре согласия староверов: среди поповцев это Русская Православная Церковь Белокринического согласия (РПСЦ) и Русская Древоправославная Церковь (РДЦ). Среди беспоповцев — Древлеправославная Поморская Церковь (ДПЦ) и Федосеевская Древлеправославная Старопоморская Церковь (ДСЦФС).

Факт 4

Вера — формирующая основа общины. Община регулярно встречается не в магазине или в пивнушке, а на молитве. Праздничная, пасхальная служба, к примеру, длится с 12 ночи до 9 утра. Дядя Ваня, пришедший утром с пасхальной молитвы, рассказывает: «Кости ломит, стоять, конечно, трудно всю ночь. Но сейчас такая благодать на душе, столько сил… не передать». Его голубые глаза искрятся и горят жизнью.

Я представил себя после такого мероприятия и понял, что упал бы и спал еще трое суток. А у дяди Вани сегодня следующая служба: с двух до девяти утра. Обычной службой называется та, которая длится с трех до девяти утра. Проводится она регулярно, каждую неделю. «Без попа», — как говорит дядя Ваня. «У нас все участвуют: читают и поют все», — добавляет Аннушка.

Вот как. Что бы я ни читал про староверов, об этом действительно практически ничего не говорится. Скромно умалчивая главное: люди сами принимают решения, а не церковь за них. Вот в чем их главное отличие!

Старая и новая вера

Одним из самых трагических событий в истории России XVII века стал раскол Русской Церкви. Царь Алексей Михайлович Романов и его ближайший духовный сподвижник патриарх Никон (Минин) решили провести глобальную церковную реформу. Начавшись с незначительных, на первый взгляд, изменений — перемены в сложении перстов при крестном знамении с двуперстия на трехперстие и отмены земных поклонов, реформа в скором времени затронула все стороны Богослужения и Устава. Продолжаясь и развиваясь в той или иной мере вплоть до царствования императора Петра I, эта реформа изменила многие канонические правила, духовные установления, обычаи церковного управления, писаные и неписаные традиции. Изменениям подверглись практически все стороны религиозной, а затем и культурно-бытовой жизни русского народа.

Картина В. Г. Перова «Никита Пустосвят. Спор о вере»

Картина В. Г. Перова «Никита Пустосвят. Спор о вере»

Однако с началом реформ выяснилось, что значительное число русских христиан увидело в них попытку измены самого вероучения, разрушения религиозного и культурного уклада, который веками складывался на Руси после её Крещения. Против замыслов царя и патриарха выступило множество священников, иноков и мирян. Они писали челобитные, письма и воззвания, обличая нововведения и защищая веру, хранимую сотни лет. В своих сочинениях апологеты указывали, что реформы не просто насильно, под страхом казней и гонений, перекраивают традиции и предания, но и затрагивают самое главное — разрушают и меняют саму христианскую веру. О том, что реформа Никона является отступнической и изменяет саму веру, писали практически все защитники древлецерковного предания. Так, священномученик протопоп Аввакум указывал:

Заблудили и отступили от истинныя веры с Никоном отступником злокозненным пагубником еретиком. Огнем, да кнутом, да висилицею хотят веру утвердить!

Он также призывал не бояться мучителей и пострадать за «старую христианскую Веру». В том же духе выражался известный писатель того времени, защитник Православия Спиридон Потёмкин:

Тщаться веру истинную повредит прилогами (прибавлениями) еретическими, чтобы не поняли верные христиане, но да прельстились на обман.

Потемкин осуждал Богослужение и обряды, совершаемые по новым книгам и новым чинам, которые называл «злой верой»:

Еретицы суть крещающии во злую свою веру, крестят хуляще Бога во Святой Троицы единаго.

О необходимости защиты отеческого предания и старой русской веры писал исповедник и священномученик диакон Феодор, приводя многочисленные примеры из истории Церкви:

Еретик, благочестивых людей, страждущих от него за старую веру, в ссылках морил гладом…И аще старую веру оправит Бог единым попом пред всем царством, всем властями срам будет и поношение от всего мира.

Иноки-исповедники Соловецкого монастыря, отказавшиеся принять реформу патриарха Никона, писали царю Алексею Михайловичу в своей четвертой челобитной:

Повели, государь, нам быти в той же нашей Старой Вере, в которой отец твой государев и все благоверные цари и великие князи и отцы наши скончались, и преподобные отцы Зосима и Саватий, и Герман, и Филипп митрополит и все святии отцы угодили Богу.

Так постепенно и стало говориться, что до реформ патриарха Никона и царя Алексея Михайловича, до церковного раскола была одна вера, а после раскола — уже другая вера. Дораскольное исповедание стали называть старой верой, а послераскольное реформированное исповедание — новой верой.

Такое мнение не отрицали и сами сторонники реформ патриарха Никона. Так, патриарх Иоаким на известном диспуте в Грановитой палате говорил:

Прежде мене заведена новая вера; по совету и благословению святейших вселенских патриархов.

Еще будучи архимандритом он утверждал:

Не знаю я ни старой веры, ни новой веры, но что начальники велят то и творю.

Так постепенно и появилось понятие «старая вера», а людей, исповедующих её, стали называть «староверы», «староверцы». Таким образом, староверами стали называть людей, отказавшихся принять церковные реформы патриарха Никона и придерживающихся церковных установлений древней Руси, то есть старой веры. Принявших же реформу стали называть «нововеры» или «новолюбцы». Впрочем, термин «нововеры» надолго не прижился, а термин «староверы» существует и поныне.

Обычаи и традиции староверов

Нынешний уклад жизни староверов практически не отличается от того, которым несколько веков назад пользовались их деды и прадеды. В таких семьях чтят историю и традиции, переходящие из поколения с поколения. Детей учат почитать родителей, воспитывают в строгости и послушании, чтобы в дальнейшем они стали надежной опорой.

![]()

С самого раннего возраста сыновей и дочерей приучают к труду, который у староверов в большом почете. Работать приходится много: староверы стараются не покупать продукты в магазине, поэтому выращивают овощи и фрукты на огородах, в идеальной чистоте содержат скотину, многое для дома делают своими руками.

Они не любят рассказывать о своей жизни посторонним людям, и даже имеют отдельную посуду для тех, кто нагрянет в общину «со стороны».

![]()

Чтобы вычистить дом, используют только чистую воду из освященного колодца или источника. Баню считают нечистым местом, поэтому крестик перед процедурой обязательно снимают, а когда заходят после парной в дом, обязательно умываются чистой водой.

Очень большое внимание староверы уделяют таинству крещения. Окрестить младенца стараются в течение нескольких дней после его рождения

Имя выбирают строго по святцам, причем для мальчика — в течение восьми дней после появления на свет, а для девочки — в диапазоне восьми дней до и после рождения.

Все атрибуты, используемые при крещении, некоторое время держат в проточной воде, чтобы они стали чистыми. Родителей на крестины не допускают. Если мама или папа станут свидетелями обряда, то это плохой знак, который грозит разводом.

![]()

Что касается свадебных традиций, то под венец не имеют права идти родственники до восьмого колена и родственники «по кресту». Во вторник и четверг свадьбу не играют. После бракосочетания женщина постоянно носит головной убор шашмуру, появиться без него на людях считается большим грехом.

Траур старообрядцы не носят. По обычаям, тело покойника омывают не родственники, а выбранные общиной люди: мужчину омывает мужчина, женщину — женщина. Тело кладут в деревянный гроб, на дне которого лежит стружка. Вместо крышки — простыня. На поминках покойного не поминают спиртным, а его вещи раздают нуждающимся как милостыню.

Как стал священником

До 1985 года я жил в Горьком (ныне Нижний Новгород — Прим. ред), был взрослым семейным человеком. Потом мне духовный отец предложил стать священником. Я подумал, что он меня с кем-то спутал. Всегда думал, что быть священнослужителем — это для тех, кто все время при церкви. Меня нельзя было назвать таковым. Благодаря бабушке, конечно, умел читать на церковно-славянском, знал заупокойный канон и псалтырь. Мне казалось, что это должен знать каждый верующий. Но потом я понял, что игнорировать наставление духовного отца нельзя. Так я и дал согласие.

Мой духовный отец потом рассказывал о том, что к нему из Миасса приезжали матушка Нона и матушка Агриппина и просили помочь найти настоятеля для их женского монастыря. В 1930-е годы его разогнали, но инокини остались тут жить, некоторые построили себе дома. Они были прихожанами храма. Матушка Нона и матушка Агриппина как раз были такими монахинями. Они со мной поговорили и пригласили к себе. Так я приехал в Миасс в 1985 году.

В прошлом между нашим монастырем в Миассе и одним из монастырей в Сибири была связь. Когда миасский монастырь закрыли, монахини решили поехать туда. Какое-то время они жили в сибирских монастырях, но разорительная волна пришла и туда. Когда их об этом предупредили, монахини выкопали ямы и спрятали все церковное облачение и книги. Несколько книг, необходимых для литургии, взяли с собой и ушли в тайгу. Когда их пришли разгонять, в монастыре уже никого не было.

Часть из тех монахинь вернулись в Миасс, потом они жили при храме. Внешняя жизнь у них была мирской. Матушка Нонна работала механиком на швейной фабрике, а дома они жили втроем. Были мини-монастыри, состоящие из трех-четырех монахинь. Они жили монастырской жизнью, но ходили на работу. Когда я приехал Миасс в 1985 году, монахинь уже было мало: большинство умерло.

Церковный раскол

К середине 17 века Русская церковь пришла к пониманию необходимости церковной реформы для минимизации различия между греческий и русской традицией.

Царь Алексей Михайлович назначил на пост Патриарха

Московского и Всея Руси митрополита Новгородского

Никона в 1652 году, после смерти предыдущего главы церкви.

Никон, уже длительно служивший в церкви, имел свой взгляд на тексты и обряды. Патриарх считал, что необходимо максимально точно проводить церковные обряды, поскольку это имеет ключевое значение. Константинопольская церковь в этом вопросе считалась эталонной, то заняв высочайшую должность, Никон решил реализовать свои идеи и провести церковную реформу.

Примечательно, что Патриарх Константинопольский Паисий, с которым советовался Никон, отмечал, что обряды – это несущественная часть религии, они могут толковаться и исполняться по-разному. Никон воспринял ответ по-своему. Поэтому в 1650-х годах началось реформирование русских церковных традиций при поддержке царя Алексея Михайловича Романова.

Течения и виды старообрядчества

Учитывая региональность и удаленность друг от друга

недовольных новыми правилами реформы Никона, спустя несколько десятилетий

появились разные течения старообрядцев. Это связано с тем, что

священнослужители, вдохновлявшие раскольников и собиравшие большое число

последователей, не только стремились отстоять принципы староверия, но и

внедрить свои собственные идеи и убеждения.

Представители разных согласий старообрядчества не признавали друг друга, считая именно свою веру и традиции истинными.

Поповское

согласие

Наиболее популярным течением старообрядчества было «поповство».

Староверы этого согласия существовали и вели свою деятельность аналогично

православной церкви. У них были свои священники, которые считались необходимыми

для проведения обрядов и таинств. Оплот поповцев-старообрядцев находился в

Нижегородской области, позднее распространился по России – в Донскую область,

Чернигов, а в 19 веке главная община находилась в Москве.

Священнослужителей старообрядцы принимали из

православной церкви, поскольку сами не могли рукоположить духовенство, к тому

же считали, что преемственность сохраняется, не смотря на реформы.

В 1846 году возникла Белокриницкая иерархия, которая

и по сей день остается ведущим течением в старообрядчестве. Часть раскольников

перешла в беспоповкую секту, не захотев подчиняться митрополиту Боснийскому

Амвросию, перешедшего из православия в старообрядцы.

Единоверие

Единоверы, так называемые православные старообрядцы.

1800 году они перешли в подчинение Русской православной церкви, при этом

сохранили все традиции старообрядчества в неизменном виде, поскольку православным

митрополитом были объявлены «пункты единоверия».

На сегодняшний день продолжают существовать

единоверческие общины.

Беспоповские

секты

Как следует из названия это течение старообрядчества

осуществляло свою деятельность без священнослужителей. После смерти попа

заменить его было некому, а тех, кто следовал новым принципам и традициям в

православии старообрядцы не доверяли. Поэтому оставшись без священника,

староверы были вынуждены назначать мирянина на эту должность. Пришлось

отказаться от элементов, которые мог проводить только духовный чин, но в целом

богослужения продолжались проводиться.

Массовое место проживания беспоповских сект

относится к северным районам России (наиболее распространено Даниловское Поморское

и Федосеевское согласие), Карелии, Вятской губернии, Нижегородской области, но

как явление они встречались повсеместно.

Помимо отказа отказа от священнослужителей, у этого

течения появилось много форм. Некоторые согласия полностью отказывались от

икон, считая их оскверненными, молились глядя строго на восток, для чего в

стене дома проделывали дыру (от чего получили название «дырники»). Иные предпочитали

бежать и скрываться от властей, не уплачивать налоги и другие повинности (таких

называли бегуны или странники).

Список раскольников Даниловской беспоповской секты 1904 года Вятская губерния. Старообрядцы Орловского уезда. Источник ГАКО

Список раскольников Даниловской беспоповской секты 1904 года Вятская губерния. Старообрядцы Орловского уезда. Источник ГАКО

Из Бразилии в Туруханск

Ханофер Ефимов ди Кейрос почти два десятилетия назад вместе с матерью переселился из Бразилии в Восточную Сибирь и с тех пор жил в Туруханском районе. Сначала вместе с матерью (в Россию она привезла его подростком) он оставался в одном из скитов, по-прежнему стоящих в тайге, а после ее смерти перебрался в старообрядческую деревню Чулково, расположенную на берегах Енисея, больше чем в 300 км от райцентра, Туруханска.

туруханск

![]()

Вид на Туруханск со стороны Енисея

Фото: ТАСС/Владимир Веленгурин

В октябре 2021 года о нем написали большинство федеральных и региональных СМИ: в конце лета его остановили на реке сотрудники рыбинспекции. Попытавшись проверить документы у нарушителя, они обнаружили, что у мужчины их в общем-то и нет — по словам Ханофера, его бразильский паспорт сгорел в пожаре несколько лет назад. Из документов осталось только свидетельство о рождении и то на португальском языке.

![]()

Старообрядцы из Южной Америки переселились в Приамурье за «гектаром»

Новое поселение, где проживают 24 старообрядца, сформировалось в 10 км от города Свободный

Дальше ситуация развивалась быстро — в конце сентября Ханофер, оставив в деревне жену Антониду (тоже из числа местных старообрядцев) и троих детей, явился в суд Туруханского района. Судья вынес постановление о депортации Ханофера, его взяли под стражу и этапировали в Красноярск. За него вступились правозащитники и журналисты, сторонники Ханофера призывали власти не разлучать семью, тем более до сих пор благополучно работавшую «на земле». Доводы, да и настойчивость защитников сработали. В начале октября суд Красноярска отменил решение о депортации, в краевом МВД пообещали оказывать ему поддержку, а в паблике, посвященном работе региональных полицейских, даже выложили фотографии счастливого Ханофера вместе с супругой и новым свидетельством о браке.

После этого правозащитники отвезли Ханофера в Москву, где он обратился в посольство Бразилии в России с просьбой о восстановлении паспорта. Документа он пока не получил, но депортация ему как супругу гражданки Российской Федерации больше не грозит, пояснила «Известиям» правозащитница Ольга Суворова, которая помогает семье старообрядца.

старообрядцы

Ханофер Ефимов ди Кейрос, старовер из Туруханского района узаконил свой брак с гражданской женой

Фото: vk.com/Полиция Красноярья

Впрочем, вероятнее всего, история Ханофера — лишь вершина айсберга. Людей с просроченными или отсутствующими документами на Енисее может быть сотни, если не тысячи. Многие из них, вероятнее всего, являются гражданами других государств — и при столкновении с официальными органами, не слишком, судя по всему, подготовленными к их появлению, их будет ждать не менее суровый прием.

![]()

Старообрядцы получили почти 6 млн рублей на молочное животноводство

Староверы или старообрядцы?

Периодически среди староверов всех согласий возникает дискуссия: «А можно ли им именоваться староверами?» Некоторые доказывают, что необходимо наименоваться исключительно христианами потому, что никакой старой веры и старых обрядов не существует, равно как и новой веры и новых обрядов. По мнению таковых, есть только одна истинная, одна правая вера и одни истинные православные обряды, а все остальное — это еретическое, неправославное, кривославное исповедание и мудрование.

Другие, как уже говорилось выше, считают непременно обязательным именоваться староверами, исповедующими старую веру, поскольку считают, что разница между древлеправославными христианами и последователями патриарха Никона не только в обрядах, но и в самой вере.

Третьи считают, что слово староверы нужно заменить на термин «старообрядцы». По их мнению, никакой разницы в вере между староверами и последователями патриарха Никона (никонианами) нет. Разница лишь есть в обрядах, которые у старообрядцев правильные, а у никониан — поврежденные или вовсе неправильные.

Есть и четвертое мнение относительно понятия староверов и старой веры. Его разделяют главным образом чада синодальной церкви. По их мнению, между староверами (старообрядцами) и нововерами (новообрядцами) нет не только разницы в вере, но и в обрядах. И старые, и новые обряды они называют одинаково равночестными и равноспасительными. Употребление тех или иных является лишь делом вкуса и историко-культурной традиции. Об этом гласит постановление Поместного собора Московской Патриархии от 1971 года.

«Что там происходит, знают только посвященные»

Река Дубчес, северный приток реки Енисей, считается мировой «столицей» старообрядчества — по крайней мере для старообрядцев часовенного согласия. Это одно из направлений, которое выросло из течения беспоповцев — то есть тех, кто отвергает необходимость священнослужителей в принципе.

Люди начали селиться здесь еще в конце XVII века — вскоре после раскола 1650–1661 годов, за которым последовали гонения на тех, кто предпочел придерживаться старой веры. Многие ехали в Сибирь добровольно, надеясь обрести спасение души, многих просто ссылали в глухие сибирские леса.

Сегодня в тайге по берегам великой реки по-прежнему стоят закрытые монастыри и скиты, попасть в которые «мирскому» человеку нельзя. «Однажды туда прилетали корреспонденты на вертолете, так обитатели монастыря просто ушли все в лес», — рассказал журналисту «Известий» один из жителей Туруханского района.

старообрядцы

![]()

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Здесь же, на Дубчесе, находится и деревня Сандакчес — фактически центр местного старообрядчества, через который проходит большинство людей, приезжающих в качестве паломников или с желанием переселиться в эти края.

Автор цитаты

![]()

Оставайтесь человеками: граждан РФ поголовно сочли мертвыми

В России распространяется похожее на секту движение «живых», которое парализует работу госорганов

Посетить эти места приезжает много паломников, в том числе из старообрядческих общин, расположенных по всему миру: от Канады до Латинской Америки и Африки. Некоторые из них остаются в монастырях годами. Именно так, объясняет правозащитник, на берегах Енисея появляются люди с просроченными документами и — нередко — иностранными паспортами.

Автор цитаты

Информацию о закрытых и удаленных от мира монастырях подтверждает и разошедшаяся несколько лет назад по многим изданиям история девочки из США, которая, по ее словам, провела в одном из таких монастырей 15 лет.

Она рассказывала журналистам, что родственники-старообрядцы подростком отправили ее в монастырь на Дубчесе с организованной паломнической группой, но через какое-то время прибывшие с ней люди просто уехали — и девочка поняла, что для нее был взят «билет в один конец». Сбежать из монастыря девушке удалось лишь через 15 лет, при этом, как следует из ее рассказа, добраться до Енисейска ей помогли жители располагавшихся неподалеку сел — тоже старообрядцы.

старообрядцы

![]()

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

![]()

Нерелигиозные взгляды

Почему шаманизм не станет официальной религией в России

Правда, Николай Шляхов, рассказывая о монастырской жизни со слов знакомых старообрядцев, говорит, что «насильно их там никто не держит» — если человек чувствует, что не справляется, что такая жизнь не по нему, он может уйти и поселиться в обычной старообрядческой деревне.

Такие деревни, где в основном живут семейные, в отличие от монастырей, хорошо известны местным, и их жители, по словам Ольги Суворовой, по-своему пытаются взаимодействовать с мирскими.

— Я всегда знала, что на Дубчесе у нас существует община беспоповцев, что Чулково — старообрядческое поселение, что капитаны пассажирских судов с ними поддерживают отношения, так же, как и отдельные граждане, которые занимаются рыбалкой и охотой, — поясняет она.

Старообрядцы, которые живут охотой, рыбалкой, а также сельским хозяйством (в Чулково, по ее словам, жители выращивают картошку и выкармливают молочных бычков), торгуют с местными. Или меновым способом, или за деньги, которые им всё равно нужны на приобретение тканей, одежды, обуви и всевозможных инструментов.

Автор цитаты

Количество староверов

Согласно «Атласу религий и национальностей России», в стране проживает около 400 тысяч раскольников всех согласий и течений, что составляет 0,2% населения страны. 26% старообрядцев живет в крупных городах-миллионниках В 2021 году в стране насчитывалось 379 общин староверов, что составляло 3,1% от всех религиозных общин России.

Но в докладе Алексея Безгодова указываются иные цифры. Он считает, что даже в СССР в 1980-х годах насчитывалось около двух миллионов староверов. В 2012 году – из опрошенных 0,5% причислили себя к церквям старого обряда, что при экстраполировании на страну дает количество в 700 тыс. человек. При этом 31% старается соблюдать правила веры, а 3% – являются активными прихожанами.

Сами раскольники считают, что их никак не меньше 1 900 000 человек, а количество старообрядцев «по крещению» может быть еще больше – до 3 млн человек или 2% населения страны.

В ритме времени

Православные староверы воспринимались властью как политическое движение, игравшее роль оппозиции для императорского двора. И действительно, как только Екатерина II дала им официальное разрешение на строительство храмов, этим течением за короткий период времени был основан и устроен собственный город. Сегодня он находится на территории Белоруссии. В XVIII веке там насчитывалось около 5000 старообрядцев.

Часть этих людей по приказу царицы убиты. Все, кто остались живы, были принудительно переселены на восток России. Там их потомки проживают и сейчас. Сегодня они известны под именем Семейские.

Следует отметить, что другие религиозные меньшинства, от протестантов до буддистов, получали государственную поддержку.

По официальным источникам, в XIX веке треть населения Российской империи еще жила по правилам предков, которые были крещены в Киевской Руси.

Позже власти начали лояльнее относиться к этому течению. Все чаще возникал вопрос: «Староверы — кто они?» Их обычаи и каноны не рассматривали как те, которые могут повредить целостности государству. Но им запрещалось строить храмы, печатать книги, распространять учение и даже занимать высокие должности. Даже брак для пар был незаконен.

В начале 1900 годов права этой конфессии приравнивались к другим религиозным меньшинствам.

Основные отличия при богослужении

В отличие от православной службы древнеправославная использует:

- двуперстие (крестное знамение при помощи двух пальцев);

- крещение не обливанием, а троекратным полным погружением;

- восьмиконечное распятие или простой четвероконечный крест.

Кроме того, крестный ход совершается по часовой стрелке (вслед за солнцем), обрядовые действия производятся синхронно. Имя Исус используется в славянской традиции, без добавления второй буквы и. Применяются также некоторые дораскольные термины и старославянское написание отдельных слов.

Во время службы часто бьются земные поклоны, в отличие от поясных, принятых в православии.

Об интересе к старообрядчеству

Я долго искал тему внутри огромного пространства старообрядчества. Сначала у меня было просто любопытство: дух старообрядчества на Урале витает в воздухе, при этом мало кто знает об этом больше, чем несколько штампов.

Сейчас я сфокусирован на нескольких направлениях. Во-первых, это визуальный образ современного старообрядчества в эпоху глобализации — как одно из самых традиционных и закрытых обществ страны выглядит и живет сегодня. Во-вторых, старообрядчество в личных историях, воспоминаниях — это интервью с потомственными староверами, где они рассказывают о своих предках и о себе. Здесь меня интересуют прежде всего отношения государства, общества и инакомыслящего человека. В-третьих, старообрядчество и региональные особенности. Во время исследования я понял, что место проживания оказывает огромное влияние на образ жизни, судьбы, исторический контекст.

О работе над проектом

На сегодня почти завершена уральская часть проекта. В перспективе мне бы хотелось собрать такие же локальные проекты о других территориях. Только потом должна сложиться общая картина. Так, я уже начал делать материалы о Прибалтике, Нижегородской области, Енисее.

Если говорить о визуале, то я хотел подчеркнуть преемственность между поколениями старообрядцев, сказать о консервативности этой культуры. Для этого я визуально сослался на фотографию конца 19 века и начала 20 века — тот период, с которого мы знаем фотографии старообрядцев. Самый яркий аналог для меня — это фотограф Максим Дмитриев из Нижнего Новгорода. Он первым исследовал старообрядчество на реке Керженец. К слову, Дмитриев — один из моих самых любимых авторов.

В определенный момент я понял, что фотографии для моего исследования недостаточно, нужно что-то еще. Кроме того, было сложно или вовсе невозможно договориться о съемке портретов и событий. В то же время многие герои охотнее шли на беседу. То, что я слышал, было не менее интересным, чем любая фотография. Так появилась идея брать интервью, беседовать о семейной памяти, жизни в СССР и сегодня.